AHA ガイドライン2015 について

AHAの心肺蘇生法ガイドライン2015のうち、主要な変更点をご紹介します。

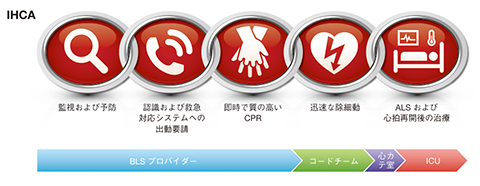

【院内心停止における救命の連鎖】

【院外心停止における救命の連鎖】

(American Heart Association 心肺蘇生と救急心血管治療のための ガイドラインアップデート 2015 ハイライトより引用

これまでの救命の連鎖は、心停止の早期発見から蘇生後のケアまで、院内・院外の区別なく共通のものでした。しかし病院内においては心停止を予防するために監視システムを構築することの重要性が認識されるようになってきましたし、いざ心停止に至った時も多職種のスムーズな連携による蘇生が必要となってきます。また病院外での心停止の場合、市民救助者が早期発見・通報、そして早期の除細動の主役となります。そこでガイドライン2015(G2015)では、病院内心停止(In Hospital Cardiac Arrest: IHCA)と病院外心停止(Out of Hospital Cardiac Arrest: OHCA)とにわけて救命の連鎖が策定されました。

現在の蘇生法が提唱されてからおよそ50年の間、蘇生の手順は、ABCの順番で教育されてきましたが、ガイドライン2010(G2010)より、その手順がC-A-Bの順番に変更されました。G2015でもこのC-A-Bの手順を踏襲しています。

- C. Circulation(胸骨圧迫<心臓マッサージ>)

- A. Airway(気道確保)

- B. Breathing(人工呼吸)

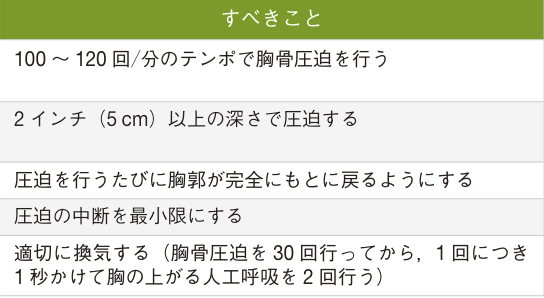

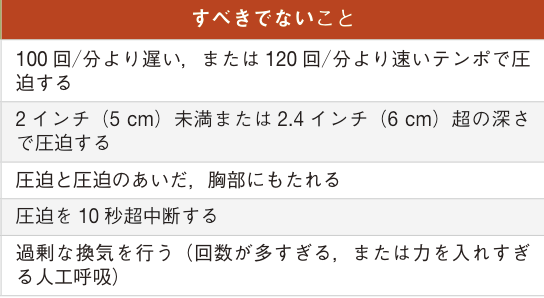

しかしながら、G2015では胸骨圧迫の1分間当たりの回数の上限が設けられました。これにより胸骨圧迫の適切なテンポは1分間当たり100回〜120回となります。あまりに速すぎる圧迫テンポは、胸骨圧迫が浅くなる傾向にあることを反映しています。

一方で、深すぎる胸骨圧迫は合併症を引き起こす可能性が高くなるため、6cmを超えないよう推奨されています。

いずれにせよ、速く・強い胸骨圧迫、そして胸骨圧迫の中断時間を最小限にすること、過換気を避けることは、これまで同様に重要なスキルです。

(American Heart Association 心肺蘇生と救急心血管治療のための ガイドラインアップデート 2015 ハイライトより引用)

G2010では蘇生後に意識障害が遷延する傷病者に対して32〜34度の低体温療法が推奨されていました。G2015では32度から36度の範囲で目標体温管理(TTM)を行うことが推奨されることとなり、医師は比較的広い範囲から目標体温を選択することができるようになりました。